広報人材の内製化を強化する

クリエイティブマーケター

デジタルマーケティングでは、相手の表情を汲み取りながら話をすることができないため、初期段階からインパクトを与え、訴求効果を最大化する必要があります。そのため、中小企業や個人事業主がテンプレートを活用してしまうと、大手企業に勝つ事ができません。ここでは、求職者の価値と雇用側の特徴から導き出せる「魅力」の見つけ方について解説します。

魅力の考え方

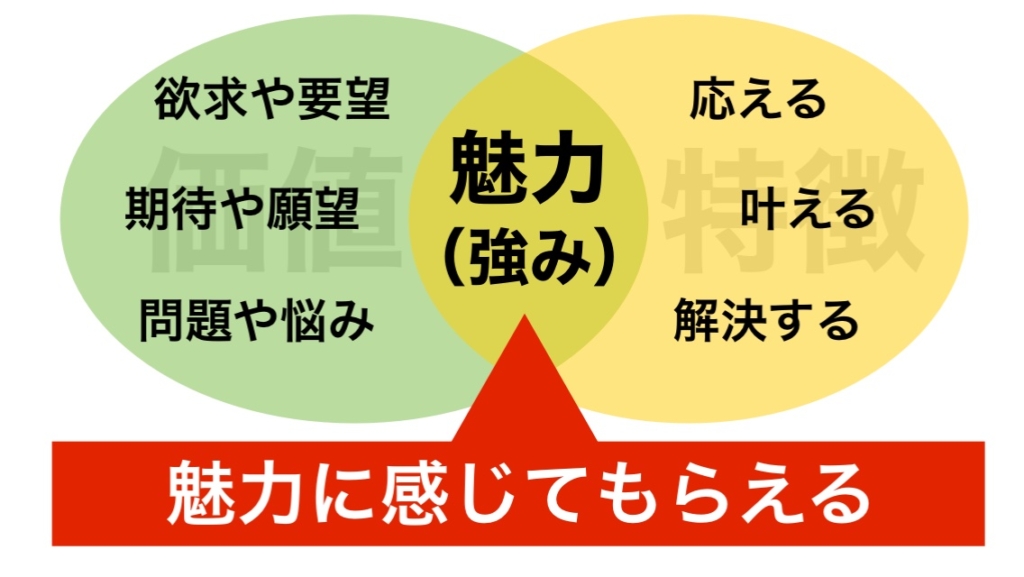

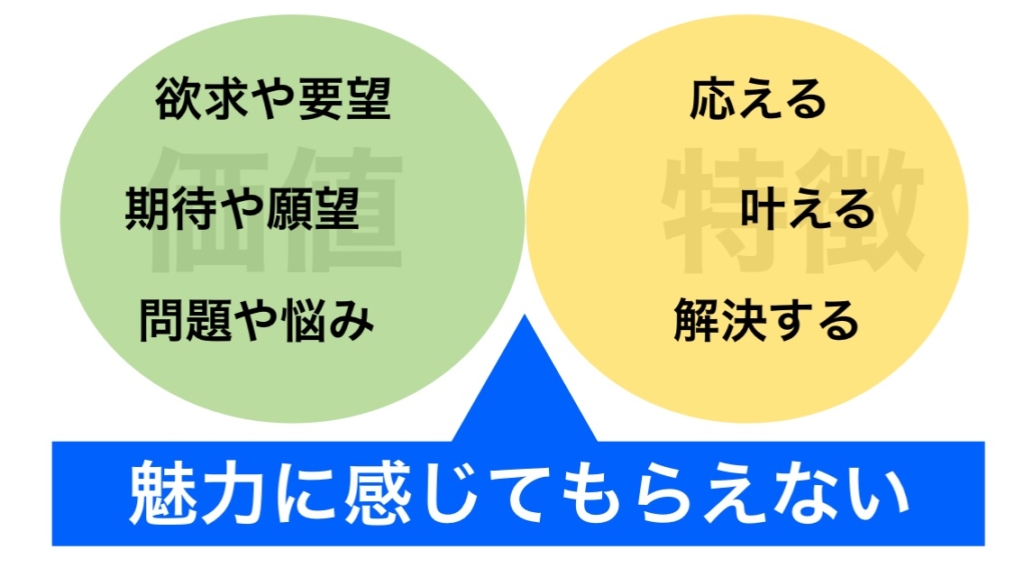

魅力とは、顧客が求めている価値と自社の特徴が重なった部分になります。アットホームな会社を探している学生にとって、社内イベントや旅行などは魅力に感じますが、仕事とプライベートは別であると考える学生にとっては、社内の飲み会等は魅力ではありません。

求人マーケティングも商品のマーケティングと同じように、学生が求める価値を整理して、自社が持つ特徴をまとめて、お互いが重なり合う魅力(強み)を確定させていきます。商品のマーケティングと異なる点は、採用する側の“求める人材“の要素が加わることです。

学生たちの価値

学生たちの価値を知るために最も参考になるのは、“就活の軸“です。学生が職業や企業を決める際の判断基準になるからです。就活の軸だけでなく、自社が求める人物像と掛け合わせて、就職活動中の学生像を設定してください。軸は何個選んでも構いません。ただし、ありすぎると特徴がぼやけてしまうため、3つぐらいがお勧めです。3つを一つのセットにして複数の学生像を設定して、タイプに応じた動画を制作することで、幅広い人材へ魅力を伝えることができます。

- |自分がしたいこと

-

- 自分の長所を生かして即戦力になりたい

- 裁量権のある仕事をしたい

- 新たな価値を提供したい

- 面白い仕事がしたい

- 成長できる環境で働きたい

- 独立のためスキルを身につけたい

- 海外で働きたい

- 幅広い人脈を広げたい

- チームで何かを成し遂げたい

- 社会貢献したい

- 人や企業のサポートがしたい

- 人を笑顔にしたい

- 人々の生活を豊かにしたい

- 地元で活躍したい

- モテたい

- |企業に期待すること

-

- 自分の意見が通りやすく風通しがいい

- 待遇がいい

- 長く働ける

- 大手企業

- 給料が高い

- 実力主義

- 土日休み

- 福利厚生がしっかりしている

- 技術力がある

- 会社が伸びている

- 副業ができる

- 経営が安定している

- 経営者に近い距離で働ける

- 挑戦できる文化がある

- オフィスが綺麗である

- グローバルである

- 幅広い業務に携わることができる

- 経営理念がしっかりしている

- 少数精鋭である

- 主要都市に会社がある

- 転勤がない

- |職場環境への願望

-

- 温厚な人が多い

- 目標が高い社員が多い

- 多種多様な人がいる

- 上司が尊敬できる

- 男の人が多い

- 女の人が多い

- 体育会系の人が少ない

- 飲み会が少ない

- 同期が多い

- 激務でない

- 残業が少ない

- 有給休暇に対して寛容である

自社の特徴

次に自社の特徴を整理していきます。やり方としては、学生たちの価値に対して自社の特徴を答えていく方法です。数値化できるものは数値で答えてください。特徴と特長は違います。本来特徴とは、他と比べて特に目立つ点や際立つ部分のことですが、リクルートの場合は商品の性能のように、他社と比較することはできませんので、自社が特に力を入れて取り組んでいることをリストアップしていきましょう。

- |どのエリア出身者

-

場所、治安、利便性、物価、家賃相場などサロンのある地域のことを知っているのか?知らない人物をターゲットにするのであれば、地元の魅力を伝えたり引越しサポートなどが訴求効果になってきます。

- 地元

- 県内

- 周辺地域

- 全国

- |働くスタッフ

-

- 温厚な人が多い

- 目標が高い社員が多い

- 多種多様な人がいる

- 上司が尊敬できる

- 男の人が多い

- 女の人が多い

- 体育会系の人が少ない

- 飲み会が少ない

- 同期が多い

- 激務でない

- 残業が少ない

- 有給休暇に対して寛容である

- |経営スタイル

-

- 自分の意見が通りやすく風通しがいい

- 待遇がいい

- 長く働ける

- 大手企業

- 給料が高い

- 実力主義

- 土日休み

- 福利厚生がしっかりしている

- 技術力がある

- 会社が伸びている

- 副業ができる

- 経営が安定している

- 経営者に近い距離で働ける

- 挑戦できる文化がある

- オフィスが綺麗である

- グローバルである

- 幅広い業務に携わることができる

- 経営理念がしっかりしている

- 少数精鋭である

- 主要都市に会社がある

- 転勤がない

魅力を言語化

学生の価値と自社の特徴に関して情報整理が済んだら、価値と特徴が重なる部分を組み合わせて、魅力を言語化していきます。言語化は20文字以内にしてください。価値や特徴をそのまま言語として使用しても構いません。

- 世の中の課題を解決できる

- 自分が追いつきたい仲間がいる

- 個人の価値を高められ成長を感じられる

- 挑戦することが評価される風土

- お客さま目線を大切にする

- 信頼関係の構築が求められる

- 変革の時代を最前線で感じられる

- 人や企業のサポートができる

- 仕事を通じて成長できる

- 街づくりに携われる

- 若いうちから活躍できる

- 社会貢献のために挑戦し続ける

- ものづくりを通して人々の生活を豊かにする

- 付加価値を持つ商品を産み出せる

- 社会全体に貢献することができる

- 努力の成果を形として感じられる

- 国際的なフィールドで働ける

- 日本のものづくりを世界に広められる

- 新しい価値を提供して続ける

- チームで挑戦できる

- 公益性の高い仕事である

- 若い内から裁量のある仕事を任される

- 人の心を動かせる仕事

- ワクワクしながら働ける

- 幅広い業界のお客様との関わり

- 大きな仕事ができる

- 人々の健康を支える

- 人々に感動を与える

- 革新し続けている

- 少人数精鋭である

ランディングページ

ランディングページとは、通常のホームページとは別に制作されたページのことです。今回は採用に特化したページになっており、このページを見ることによって、説明会へ応募したり、エントリーするかどうかを決める重要なポイントになります。

ランディングページの主な項目

・求人票

・エントリー

・企業理念

・代表の挨拶

・会社の特徴

・スタッフのコメント

ランディングページにSNSも紹介してフォローを促します。採用に関する情報があちこちにあると探すのに手間がかかってしまい、離脱の原因になります。文字や写真だけでなく、動画なども差し込んで、エントリーやフォロー、説明会の参加などにつながるようにデザインしていきましょう。

デザインに必要な3つのゴール設定

マーケティングについては、様々な書籍が発売されていますが、色々と複雑化しているので、シンプルに3つの流れで説明していきます。

1、認知(インプレッション)

皆さんが購入した商品はどのようにして知りましたか?インターネットがない頃は、チラシ、テレビ、CM、雑誌などのマスメディアによって、商品やサービスの存在を知っていました。マスとはマスコミュニケーションの略で、マスとは大衆を意味します。つまり不特定多数の大衆に向けて大量の情報を伝達するメディア(媒体)となります。

2012年に通信規格である4Gが登場したことによって、YouTubeなどの動画がストレスなく視聴することができるようになりました。スマートフォンの普及により、手軽に検索ができたり、SNSの投稿によって商品やサービスを知ることが多くなっています。

マーケティングのスタートラインとして、インターネット上で存在を知ってもらうことが第一ステップになります。インプレッションとは、デジタル広告や記事コンテンツが表示された回数を表す数値になります。GoogleやSNSでは、その数値をいつでも確認することができます。

有料で広告を掲載するサービス

- Google広告

- YouTube広告

- Twitter広告

- Instagram広告

- LINE広告

2、接点(エンゲージメント)

ネットやアプリを見ていると広告が表示されることがありますが、クリックやタップをしたことがありますか?InstagramやTwitterなどを見て、“いいね“や“コメント“をしたことがありますか?SNSのように投稿した内容に対して、ユーザーがアクションすることをエンゲージメントと言います。

表示された回数に対して“いいね“をされた率をエンゲージメント率と言いますが、この率が高いほど、SNSではファンやリピーターになることが多くなります。エンゲージメント率を高めるためには、様々な方法がありますが、方法よりも大切なことがあります。後ほど学んでいきましょう。

接点を持ちたいと思う瞬間

- 続きが見たい

- もっと知りたい

- 情報を得たい

- 得をしたい

- 応援したい

3、応募(コンバージョン)

コンバージョンとは、商品を販売しているサイトであれば会員登録や購入数であり、リクマであればエントリー数になり、最終的に運営者側が顧客に対してやってほしいアクションゴールのことです。エンゲージメント数が多いにも関わらず、コンバージョン数が伸びない場合は、企業を紹介しているページであるランディングページに問題がある可能性があります。

マーケティングの基本的な視点

1、認知してもらうための仕組みづくり

2、接点を持つための仕組みづくり

3、応募してもらうための仕組みづくり

認知をしてもらう仕組みづくり

予算がある企業は、大手求人サイトを利用しています。多くの学生さんが会員登録するので、メールで知らせてくれたり、関連企業に掲載されるサービスもあります。たくさんの学生からエントリーがありますが、説明会参加率が低かったり、実際の応募者が増えなかったり、費用対効果について見直ししている企業も出てきています。

そのため、業界や職業に特化した求人サイトが増えており、初めから関心度の高い応募者を対象にした求人マーケティングが展開されています。Indeedやハローワークなど無料で掲載している企業も多くありますが、応募者が多い企業と少ない企業の違いは、伝えたい人と伝えたい事が明確でないことです。

伝えたい人と伝えたい事

求人マーケティングで最初に行う作業は認知度を上げる方法を探すのではなく、伝えたい人と伝えたい事を決めることです。求める人物像は、主体性やコミュニケーション力など、企業側が働く上で重要視しているマインドに過ぎません。自分たちの行動指針を明確にしておきましょう。

例)安定に対する考え方

A : 資本金や従業員の多さや規模などがあること=大手企業

B:チャレンジすることで時代の変化に適応できる=ベンチャー企業

メインターゲットをどちらの考え方に設定するのかによって、キャッチフレーズや動画コンテンツの見せ方も変わってきます。将来像、会社説明会で話している内容に伝えたい人を設定していますか?幅広い学生に興味を持ってもらうために、誰にでも当てはまる内容になっていないでしょうか。学生たちが企業を選ぶ基準は毎年異なります。学生たちの価値に合わない内容を説明しても、応募者が増えることはありません。

認知してもらう3つのステップ

専門学生は、業界や職業がある程度決まっていますので、受験先である企業を選ぶステージからスタートします。しかし、大学生や短大生で特に文系の場合は、業界や職業が決まっていないステージから就職活動を開始しています。

認知されるまでの3つのステップ

1、業界を知ること

2、職業を知ること

3、企業を知ること

業界や職業を知る方法として、大手求人サイト内にあるセミナーや適職診断、会社説明会のレールに乗ってしまうので、求人サイトに掲載されている企業の中から選ぶようになります。求人サイトに頼ることなく、自分たちで発信する方法をご紹介します。最初はインプレッションもエンゲージメントも伸びていきませんが、改善を繰り返すことで徐々に数値がアップしていきます。大事なのは、求めている人材に魅力が伝わってエントリーしてもらうことなので、視聴回数だけで判断しないようにしましょう。

まとめ

採用計画をこれから立てる場合に重要なのは、誰に何をどのように伝えるのかをデザインすることです。最も大切なのは、「誰」の部分です。ターゲットによって価値基準が異なるため、雇用する側の特徴をどれにするのか変わってきます。

CEVSTYでは、スタッフに対する動画撮影やアカウントに関するセミナーやアカウントの代行運用なども行っています。個人店や地域密着のお店だからこそ、ますますデジタルを活用した集客や求人方法が必要になっていきます。まずは、無料の会員登録になっていただき、このサイトのコンテンツをご覧になってください。現在は無料で公開中です。内容をご覧になって興味を持たれたら、お問い合わせください。悩みや問題を解決するお手伝いをさせてください。